Este es el cuarto y último de los cuentos que aparece en una serie para el fin de año de 2023. «Historia sobre mi familia» es el primer cuento del libro Cuando las luces aparezcan (2020) del mexicano Roberto Abad (1988). Escritor y músico, Abad estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Algunos cuentos suyos se encuentran publicados en antologías y medios nacionales e internacionales como la revista española Quimera y The South Carolina Review, y se han traducido al francés y al portugués. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa en 2018 y actualmente lo es del FONCA. Coordinó el proyecto Breve manual del libro fantástico (UAM Cuajimalpa, 2020). Ha publicado el libro de minificción Orquesta primitiva (2015) el libro de cuentos El hombre crucigrama (2023). Con Cuando las luces aparezcan ganó el XI Premio Nacional de Narrativa “Ramón López Velarde” en 2018. Esta historia nos muestra su talento para combinar lo rutinario con lo extraño, a través de un encuentro aparentemente imposible. (¿O serán dos?)

HISTORIA SOBRE MI FAMILIA

Roberto Abad

LA LLEGADA

El señor Maussan me recomendó que estuviera atento. Entendí lo que quería decirme: no era hora de jugar. Esperábamos quietos en una esquina de la recámara cuando las voces se oyeron en la sala, luego en el pasillo de arriba y, por último, detrás de la puerta. Padre entró en una silla de ruedas. Lo empujaba un enfermero flaco, pelón, vestido de ropa blanca. Entre él y Madre lo acostaron. Ella agradeció, después lo llevó a la salida. Le pregunté al señor Maussan qué debía hacer ahora. Me pidió que viera a Padre. Tenía la cabeza vendada, parecía un esqueleto y apestaba a medicina. Del asco, me tapé la nariz.

Los doctores dijeron que fue un derrame cerebral. Que por eso lo operaron de urgencia. Y no sé qué más. En cuanto Madre me lo contó, corrí a buscar en la computadora de qué se trataba. Una venita malformada explotó en su cabeza y adentro se llenó de rojo. El señor Maussan, que sospechaba hasta de las plantas, me pidió que siguiera investigando, debía haber otra explicación; estuve de acuerdo. Leí en blogs sobre algunos casos de gente que abandona a su familia. Casi todos eran muy distintos al nuestro, menos el del video. No sé cómo, luego de muchas vueltas y de dar clics aquí y allá, llegué a él. Unas personas contaban la historia de un campesino que desapareció de pronto; meses después volvió con las mismas características de Padre.

Saca las colchonetas, hijo, aquí vamos a dormir, dijo Madre cuando subió las escaleras y entró al cuarto. Traía la cara escurrida como una manzana seca.

Primero tengo que averiguar, le contesté.

Necesito que me ayudes, por favor. Haz lo que te digo.

Es importante.

Estoy cansada. Obedece, carajo.

Cuando me hablaba con ese tono, las órdenes me resultaban confusas. Debían pasar tres minutos con veinte segundos para darme cuenta de lo que realmente quería que hiciera. Pero esa vez no me tuvo mucha paciencia. Abrió el clóset y aventó las colchonetas al piso.

El asunto empezó un día en que Padre no volvió del trabajo. Alguien llamó por teléfono. Nos dijo que él estaba en el hospital y fuimos. Los doctores no nos dejaron entrar a verlo. El señor Maussan me preguntó cuánto tardaría una nave en llegar a la nube de Oort; levanté los hombros. Madre comentó que lo mejor era quedarnos tranquilitos, sin hacer berrinches. Pero fue la primera en romper las reglas. Empezó a gritar para que nos dejaran ir con Padre. Vino un guardia. Entonces ella se sentó conmigo en la sala de espera. Aunque, media hora más tarde, volvió a gritarles que necesitaba entrar. Estuvimos ahí muchos días. Se hacía de noche. Salía el sol. Y así. Hasta que fueron a avisarnos que lo habían dado de alta.

Esa mañana, después de extender las sábanas, llevamos a Padre a la regadera. Al quitarle las vendas, miré varios cortes en su cuerpo. Lo habían rapado, tenía una rajada en la nuca con la forma de un ciempiés. Quizá lo más raro fueron los tres hoyos: uno en el estómago, como un segundo ombligo; otro en la garganta, por el que se escuchaba la respiración, y el último en la frente, que no era un agujero en realidad, sólo estaba sumido.

¿Qué son esos hoyos?

Tuvieron que abrirle.

¿Por qué?

Es difícil explicártelo. Mejor apúrate, échale agua.

Madre lo tallaba suave para no lastimarle las cicatrices. Cuando le enjuagó la espalda, le habló al oído: ya pasó, viejito, ya estás con nosotros. Pero a él poco le importaba lo que dijéramos, su cara seguía sin moverse. Y si una cara no se mueve, entonces no sabes lo que quiere o lo que siente por dentro. Me dieron ganas de alejarme.

Intenté decírselo a Madre, pero también estaba paralizada, no oía. Me pregunté si un derrame cerebral cambiaba a los que estaban cerca del enfermo. El señor Maussan respondió que no me preocupara. Juntos íbamos a llegar al fondo de esto.

En la cama, la ayudé a vestir a Padre. Le puse un calcetín y ella otro. Después le colocamos una playera. No podía dejar de mirarle los ojos. Parece un pug, pensé en voz alta y Madre me hizo a un lado, enojada. Nuestra situación era más o menos igual que la del hombre del video. El señor Maussan pensaba lo mismo. De hecho, la piel de Padre era del mismo color, como muy blanca y algo azul con un poco de morado. En ese momento recordé a la esposa del campesino, que, sin dejar de llorar, decía a la cámara:

Ninguna familia supera una abducción.

COMER

El señor Maussan era mi amigo desde hacía bastante tiempo. Lo conocí un sábado mientras buscaba en Internet fotografías del cosmos. Descubrí que él tenía un programa en el que pasaban videos de ovnis. Nos caímos bien de inmediato. Le mostré mis dibujos. Comentó que yo era un gran artista y empezó a visitarme cada semana, luego se quedó. Tenía el cabello blanco, llevaba un saco verde pistache, zapatos cafés y pantalón de mezclilla, y una libreta en la que apuntaba nuestros planes; por ejemplo, averiguar qué le ocurrió a Padre.

Durante esos días de la llegada no pude dormir. Me la pasaba platicando con el señor Maussan. Él estaba muy al pendiente de la familia y me ayudaba a tener las cosas claras. A veces nos alternábamos para ver, desde la puerta, qué hacía Padre. Los brazos se le llenaron de moretones por los piquetes que le dieron en el hospital. Era como un sillón: no hablaba, sólo permanecía fijo a mitad del cuarto. Una mañana Madre me sorprendió espiando.

Salúdalo, dijo y me llevó con él.

Hola, ¿qué te pasó?, ¿cuándo vas a llevarnos al terreno?

Antes de que Padre desapareciera, nos iríamos a vivir a la otra casa en La Herradura. La construyó en un terreno cerca de una montaña, había árboles y pájaros. Al final ya no nos fuimos. Nunca supe por qué. Quería que me dijera si fue mi culpa. Creo que intentó contestarme; puso los ojos grandotes y, con mucho esfuerzo, abrió la boca dejando salir un quejido.

¿Nunca va a volver a caminar?

No sé, hijo, quizás en unos meses.

Cuando lo haga, ¿se va a ir de nuevo?

Madre intentó abrazarme. Ella sabía lo mucho que me molestaba que me pusieran las manos encima. Sentía que me faltaba el aire, apretaba los dientes, quería gritar. Entonces, al ver que empezaba a ponerme colorado, dio unos pasos, tomó distancia, como si entre nosotros hubiera una pared invisible. Después se quedó callada.

El señor Maussan decía que, cuando las personas no se permitían hablar, o guardaban un secreto o estaban enojadas contigo. Pero Madre, incluso enfadada, era capaz de responderme. Por eso lo más probable es que escondiera algo. Quizá tenía que ver con la abducción. Decidí concentrarme en recolectar pruebas.

A la hora del desayuno, Madre trajo unas pastillas trituradas en un plato lleno de agua. Se las daba por la boca a Padre con una jeringa. Le decía: a ver, viejito, tómese su medicina. Y yo le ayudaba a agarrar el recipiente.

Como vio que era cuidadoso, me pidió que lo ayudara a comer. También lo hizo para que conviviéramos más, ahora que él tenía tiempo. Y porque pensaba —la escuché decirlo— que las personas que se quieren deben estar juntas. El señor Maussan comentó que no tenía por qué ponerme inquieto. Madre me entregó un plato con papilla. Acerqué una cuchara a la boca de Padre, esperé hasta que la pudo abrir. Le escurrió un hilo de baba. Lo limpié y volví a arrimar la cuchara. Esta vez logramos hacerlo, aunque se le escaparon unas gotitas de caldo por los labios y se ensució la playera. El corazón me latía muy fuerte; estábamos haciendo algo juntos. Siempre decían que nos parecíamos, que yo había sacado su nariz. Si me lo hubieran dicho mientras le daba de comer, habría contestado no, no y no. Ni siquiera se parecía a él mismo; entonces yo tampoco era parecido a nadie.

Madre se alegró de que pudiera acabarse la papilla. Le dijo: con la ayuda de los ángeles y de Jesús vas a mejorar poco a poco. Y regresó a la cocina a dejar los trastes. En ese momento me acerqué al oído de Padre y le susurré: sabemos lo que te pasó. Ella no se ha dado cuenta, pero se lo diré en cuanto pueda.

Sabemos lo que te pasó y vamos a ayudarte.

HABLAR

El enfermero pelón y un acompañante enano de brazos largos volvieron a casa una semana después. Se quedaron cincuenta y tres minutos cuidando a Padre. Le inyectaron un líquido azul en el brazo izquierdo. Y se fueron. Al otro día vinieron dos veces, a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde. Le pusieron una inyección más. Eran amables, pero al señor Maussan le parecieron sospechosos. Me preguntó si los doctores sabían de las visitas; no supe contestarle. Cuando se lo comenté a Madre, se enojó conmigo:

Tu papá casi se muere y a ti sólo se te ocurre pensar quién puede venir y quién no. Nadie de la familia se digna a visitarlo. ¡No les importa! Dios sabe por qué hace las cosas. En lugar de quejarte, mejor deberías preocuparte por él, ¿oíste?

¿Los enfermeros van a seguir viniendo?

Que venga quien quiera.

¿Pero son buenos?

Mientras lo curen.

El señor Maussan dice que…

No empieces, no ahora.

Pero es que…

Te lo ruego, hijo.

Después del desayuno, pasamos a Padre al reposet que estaba junto a la ventana. El calor lo reanimaba de alguna manera, la piel se le ponía brillosa y olía a crema de flores. Mientras lo veía descansando con los pies elevados, llegué a pensar que era una especie de bebé adulto, pero tenía siempre la misma edad. ¿Iba a gatear en algún momento? ¿Volvería a hablar? Quizá para entonces podríamos tener una plática. Antes, si le preguntaba qué había hecho en el trabajo o cuándo nos llevaría al cine, se enojaba. Pero ahora era otro.

En uno de los videos que el señor Maussan y yo revisamos, mencionaban una forma para hablar con el abducido. Como la mayor parte del cuerpo estaba afectada, proponían que usara los párpados. Un parpadeo significaba sí; dos parpadeos, no.

Aproveché que Madre hablaba por teléfono y entré en el cuarto. Padre se despertó al sentirme a su lado. Le expliqué. Sólo tienes que concentrarte, le dije. Para saber que me había entendido, agarré un vaso y le pregunté si sabía cómo se llamaba ese objeto.

¿Es un tenedor?

Parpadeó dos veces.

¿Es un vaso?

Parpadeó una vez.

Leí en una página de Internet que las personas a las que les da un derrame cerebral empiezan a mejorar después de un año. Y sólo con mucha terapia. Hay casos en los que se quedan en cama sin poder decir lo que sienten. A Padre no le había dado un derrame. Podía entenderme sin ningún tipo de ejercicio. Tenía que contárselo a Madre; se pondría feliz. El señor Maussan recomendó que primero me enfocara en lo importante. ¿Qué era lo importante? Que un idioma acababa de nacer entre nosotros y lo estaba desaprovechando.

¿Te lastimaron?

Cerró los ojos una vez.

¿Te abrieron la cabeza?

Cerró los ojos una vez.

¿Vienen de muy lejos?

Cerró los ojos una vez.

¿Pudiste verlos?

Parpadeó dos veces.

Antes de la última pregunta, pasé saliva y dije:

¿Van a volver?

Padre cerró los ojos y no volvió a abrirlos.

CONVERSACIÓN

Padre no quiso hablarme más. Cuando me acercaba, mantenía los ojos cerrados por completo. Creo que le molestaron mis preguntas. Debí pedirle permiso a Madre primero, pero tampoco quería decir nada. El señor Maussan dijo que fue un buen avance y que ya habría una mejor ocasión para entrevistarlo. De cualquier manera, a la hora de la comida, mientras Madre picaba verdura en una tabla, le pedí que me escuchara:

Nunca estuvo en el hospital, ¿sabías?

Ah, ¿no? ¿Entonces?

Lo que le pasó se llama abducción. Me lo confesó.

No digas tonterías.

Madre dio un suspiro y siguió cortando las calabazas; me quedé pensando durante diez segundos cómo podría lograr que entendiera.

Busqué en la computadora, dije, a los que les pasa esto se los lleva una nave y, cuando vuelven, dejan de ser ellos mismos. No pueden moverse, no hablan, ni siquiera te reconocen. Yo no creía, pero vi un video de la familia de un campesino. Luego me enteré de que podías preguntarles y ellos respondían con los párpados.

Madre soltó el cuchillo, se limpió las manos en el mandil y me miró.

¿Quieres saber qué me dijo?

Ella negó con la cabeza y agregó: déjame sola.

RETRATOS

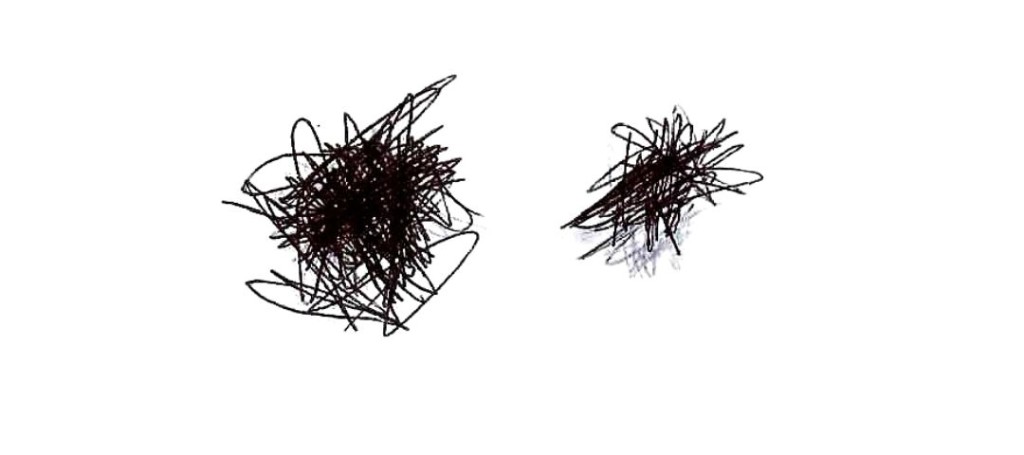

Los enfermeros vinieron por la tarde. No hicieron nada distinto. Saludo. Inyección. Y adiós. Madre los acompañó a la puerta. Dibujé a Padre y a Madre en un cuaderno:

También a los enfermeros con Padre:

Luego me dibujé a mí y al señor Maussan:

MADRUGADA

Mientras Padre dormía, Madre y yo lo cuidábamos acostados sobre las colchonetas. Escuchábamos los ronquidos; a veces respiraba lento y a veces dejaba de hacerlo. Nadie sabía bien cómo funcionaba su cuerpo. Nos preocupaba que fuera a ahogarse. Pero había noches en que terminábamos cansados y dormíamos como osos.

Una madrugada me despertó el silencio de la habitación. Sentí que Padre había dejado de respirar. Cuando me levanté, lo vi al lado de la ventana, mirando hacia la calle. No hacía nada más. Entraba un poco de luz blanca que venía del poste. Cerré los ojos, los apreté y los volví a abrir. El señor Maussan me aseguró que no era un sueño. Las manos comenzaron a temblarme. Me puse de pie. Di unos pasos.

¿Estás bien?, le pregunté.

Sentí su mano fría y pesada y, cuando sintió la mía, recogió los dedos, volvió a la cama y se sentó en la orilla. Desperté a Madre. Ella prendió la luz. Al notar lo que sucedía, gritó: ¡santo Dios!, no puede ser, y lo abrazó llorando. Padre movió el cuello haciendo que le tronaran los huesos. Nos quiso decir algo, pero sólo tosió y se limpió la saliva.

¿Tienes sed?, ¿hambre?, ¿te duele el cuerpo?, dijo madre y fue a traer agua.

Padre giró la cabeza, levantó la mano y me saludó. Bajé las escaleras, fui detrás de Madre. Le pregunté por qué se había recuperado tan pronto. Eso no podía pasar, no si había sido un derrame lo que le ocurrió. Ella salió de la cocina sin contestarme.

En la mañana vino el enfermero pelón. Al saber de la mejoría de Padre, se alegró y mencionó con su voz de hospital: la recuperación del paciente es óptima. Y yo, que no sabía lo que significaba esa palabra, fui a buscarla a la computadora. Quería decir que una cosa era extraordinariamente buena. Cuando volví a la sala, me lo encontré de frente; se despedía de Madre y de Padre y, al ver que yo estaba detrás de ellos, preguntó:

¿Y este muchacho?

Es nuestro hijo, respondió Madre.

Pero qué guapo y bien portado. ¿Cuántos años tiene?

Cumplió veinte hace poco, dijo Madre con una sonrisa nerviosa y me agarró del brazo para que lo saludara, pero corrí al final del pasillo. Desde ahí vi que ella pidió disculpas por mi actitud. Lo acompañaron hasta la puerta y le dijeron adiós. De regreso, Padre se acostó en el sillón de la sala y prendió la tele. Madre le llevó un té con un pan dulce. Yo salí y grité: ¡no quiero saludar al enfermero nunca!

Padre cambió de canal. Madre fue a cepillarse el cabello; luego nos avisó desde la puerta que iba al mercado, que no tardaría, y nos lanzó un beso a los dos. En cuanto salió, el señor Maussan y yo concluimos que lo mejor era encerrarnos en el baño. Así que estuvimos sentados, junto a la taza, dibujando círculos en la pared con la punta del dedo. Nos pusimos a contar las cucarachas del piso. Llevaban mucho tiempo encerradas, tenían las patas peludas y la panza tiesa. Pudieron haberse muerto de hambre. Quise llorar.

Después de ciento quince minutos, se oyeron ruidos abajo. Regresamos a la sala. Madre no se veía por ninguna parte; me cansé de llamarla. Padre, en cambio, seguía en el reposet, pies arriba. La tele estaba apagada, pero él no dejaba de mirarla.

MIEDO

Cuando volvió Madre, le ayudé a ordenar el mandado y aproveché para preguntarle si era malo que le tuviera miedo a Padre ahora que se había levantado. Ella soltó lo que tenía en las manos y me abrazó, pero no lo hizo por mucho. Seguramente sentía lo mismo que yo. Después se recargó en una silla del comedor, mordiéndose las uñas.

En realidad, lo que quería platicarle era que encontré en una página que algunos lobos de las montañas son separados de la manada cuando nacen, porque si el líder los encuentra puede llegar a comérselos. Los cachorros crecen pensando que en cualquier momento serán devorados por el lobo más grande, que también es su padre.

Hubiera querido preguntarle a Madre si Padre quiso comerme alguna vez, antes de ser abducido, cuando yo estaba pequeño. Porque lo que sentí al verlo en la ventana, una noche atrás, fueron muchas hormigas en el estómago. No me atreví a mencionarlo.

Madre me dijo que ya no pensara en eso, que Padre me quería mucho. Y es que tampoco llegué a decirle que las ratas se comen a sus crías. Ahí son las madres las que se encargan de hacerlo. Las ratas bebés son pequeñas y rosadas, se mueven poco, chillan. La madre toma con las patas a una de las recién nacidas, se la lleva a la boca y le entierra los dientes en la cabecita. Algunas ratas devoran únicamente a las crías débiles.

Y yo sólo quería preguntarle si sabía esas cosas.

HABITACIONES

A partir de que pudo moverse, Padre empezó a confundir su habitación. Si se quedaba solo un instante, desaparecía y terminábamos encontrándolo en otra cama; en cuestión de segundos se borraba de nuestra vista. Entonces abríamos todas las puertas para encontrarlo. No es que la casa fuera grande, más bien parecía serlo para él.

Cuando lo encontrábamos, bostezaba como un león que no ha dormido nunca, no se daba cuenta de que estábamos enfrente. Lo llevábamos de vuelta, Madre de un brazo y yo del otro. Pero apenas nos distraíamos, había que ir a traerlo de nuevo. Creo que le gustaba perderse o inventar escondites. No podíamos estar seguros porque, si Madre le preguntaba qué necesitaba, simplemente dejaba de moverse.

¿Cómo sabremos lo que busca si nunca más va a hablarnos?

Madre me agarró de la cara, me rogó que dejara de decir eso, que estaba harta de lo que yo decía y que me fuera al cuarto. Después se puso a llorar. Por más que le pedí disculpas, siguió gritando que no quería verme. Me sentí mal, pero no supe cómo contentarla. Todo el día estuve encerrado en el baño, pensando qué decirle para que me quisiera de nuevo. Varias veces oí los pasos yendo y viniendo, regresando a Padre a su habitación.

En la noche, ya con las luces apagadas, escuché las lágrimas de Madre. Me acerqué a su colchoneta; estaba tibia y suave como una cama de nubes.

¿Ya te dormiste?

Qué quieres.

Nada. Tengo hambre.

Hay leche en el refri.

¿Ya te vas a dormir?

No sé.

Quiero decirte algo.

No estoy de humor, hijo.

¿Por qué?

Casi son las doce.

Sí, perdón.

Madre aguantó la respiración unos segundos. No pude callarme y le dije:

Lo extrañas, ¿verdad?

Se volteó despacio, nos quedamos viendo un rato. Ella tenía los ojos hinchados y brillosos. Me sonrió, pero al mismo tiempo era como si no lo hiciera:

Extraño nuestra vida de antes. Las visitas al terreno. Todo era más fácil. Me gustaba verlo entusiasmado con la casa. Quería que estuviéramos bien. No entiendo qué hice o qué hicimos. No sé cómo llegamos a esto. Quisiera que me ayudaras; que si te digo que hagas algo, en verdad lo hagas. Quisiera que entendieras… Sí, lo extraño, lo extraño mucho. ¿Y tú?

¿Yo qué?

¿Lo extrañas, a tu papá?

Al fin me había respondido. El señor Maussan, que también se alegró, me convenció de arriesgarme. Debía ser valiente de una vez por todas. No iba arruinarlo, tenía que decirle lo que pasó. La tomé de las manos y, sin pensarlo más, pregunté:

¿Crees en los extraterrestres?

Madre volvió a darme la espalda.

DESCUIDO

Pasó a las diez de la mañana. Yo estaba en la cocina comiendo un sándwich que me preparé cuando escuché los gritos de Madre. Entró corriendo hacia mí, traía una toalla alrededor del cuerpo, me agarró de los brazos: ¡¿dónde está?! ¡Te encargué que lo cuidaras!

Fuimos a la sala. La puerta principal se encontraba abierta. Madre dijo muchas groserías. Dimos un recorrido por las habitaciones. Pensé que Padre se habría escondido. Para tenerlo claro, hice una lista de lugares que podría utilizar de refugio: debajo de la cama, encerrado en el armario, en el refrigerador, en la maleta de Madre.

Mientras ella terminaba de vestirse, hice mi propia búsqueda. No lo encontré.

Madre salió de casa, fue hacia un lado de la calle preguntando a los vecinos; yo iba detrás de ella diciendo: ¿han visto a Padre?, ¿han visto a Padre?, ¿han visto a Padre? Pero nadie sabía dónde estaba. Hablamos a la policía, dijeron que debían pasar setenta y dos horas. Entonces Madre fue en el coche a buscarlo. Sin perder tiempo, prendí la computadora.

El señor Maussan y yo revisamos los videos sobre abducciones. En ninguno mencionaban algo sobre las personas que desaparecen dos veces. Me puse triste. Recordé que en una página mostraban un dibujo de la cara de un ladrón para encontrarlo. Le pregunté al señor Maussan si creía que era una buena idea. Dijo que sí. Agarré mi lápiz y mi cuaderno. Dibujé otra vez a Padre. Le puse ojos, boca, nariz. Escribí su nombre, el teléfono de Madre y, debajo: «se busca». Fui a la papelería de la esquina, le dije a la señora que quería veinte copias.

¿Dónde está tu mamá?

Salió a buscar a Padre.

Me dio las copias con la condición de que regresara a casa y me quedara sentado esperándola. Pero fui a pegar las hojas en las entradas de los vecinos. Después volví a casa y me encerré en el baño a esperar.

Perdí la cuenta de los minutos que estuve junto a la taza. Al salir ya era de noche y hacía frío. Madre estaba sentada en la cama de Padre. Cuando me acerqué, preguntó si él había dicho algo antes de irse. No pude recordarlo.

Está bien, dijo, no te preocupes.

¿Dónde está?

No sé.

Más tarde fuimos a un programa de noticias. Madre salió en la pantalla; yo me emocioné. Un señor de corbata y traje negro le preguntó las señas particulares de nuestro familiar. Me toqué la frente, la garganta y la boca del estómago. Los agujeros, dije en voz baja. Pero no me escuchó o prefirió decir que su piel era blanca. Mostró una fotografía que se parecía al Padre de ahora. Cuando se acabó la entrevista, me llevó de vuelta al coche. Ninguno de los dos habló. Al llegar a casa, nos acostamos junto al teléfono del cuarto.

LA LLAMADA

Eran las diez de la mañana cuando sonó. Madre dormía aún; no sé a qué hora dejó de llorar. Contesté: bueno, hola, y se oyó una respiración. Alguien, quizá la misma persona que habló para decir que Padre estaba en el hospital, dijo: en el terreno de La Herradura. No entendí qué quería decir y pregunté qué quería decir. Pero colgó.

Madre despertó en ese momento, puso la cara que pone si hago cosas malas. Me arrebató el teléfono, se lo arrimó a la oreja.

Ya colgaron, le dije.

Quién era.

No sé.

Qué dijeron.

En el terreno de La Herradura.

Madre se quedó mirando la pared con la boca abierta. Se vistió, tomó las llaves del coche y salimos; me subió en el asiento de adelante. El señor Maussan iba atrás. Al principio me asusté porque ella manejaba como si escapáramos del mundo: esquivaba autos, perros, personas…

¿A dónde vamos?

¿A dónde crees?

Aceleró. Entramos en la carretera. Nos desviamos por un camino de polvo. Siete minutos después, vi una casa gris a la que le faltaban techo, puertas y ventanas; parecía abandonada. Al lado se alzaba una colina llena de pasto. Madre frenó. Nos quedamos viendo hacia allá. Había alguien en la parte más alta.

Fuera del coche, ella me tomó de la mano y yo tomé al señor Maussan. Empezamos a correr los tres por encima de la hierba, atravesando un campo de plantas que habían perdido su color y vivían en la tierra sin moverse. Tronaban, a cada paso, como rezongando.

Padre estaba de rodillas, con la cara hacia el cielo, desnudo. Conforme me acercaba más pensaba en la familia del campesino. Madre tropezó con una piedra de pronto y se lastimó el tobillo. Me pidió que no me detuviera, que fuera a rescatar a Padre. El señor Maussan dijo que nos apresuráramos. En ese instante corrí con todas mis fuerzas. Madre empezó a gritar.

Al llegar a donde estaba Padre, le pregunté por qué se había ido sin avisarnos. Lo agarré de los hombros; tenía la piel helada como un tenedor. Le supliqué: responde, por favor, dime algo, por qué, por qué. Entonces juntó los labios, parecía que iba a hablar al fin. Lo sacudí otra vez y lo único que hizo fue mirarme y por primera vez nos quedamos viendo de cerca. Descubrí que tenía manchitas rojas en los ojos. Madre dejó de gritar.

Cuando regresé por ella, sólo encontré su ropa.