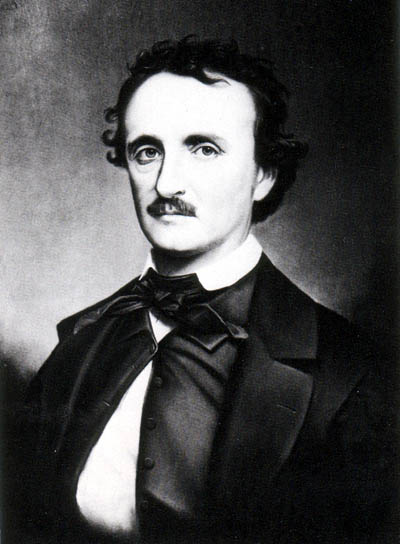

He aquí un cuento relativamente poco conocido del gran Edgar Allan Poe (1809-1849), maestro de la narrativa breve, precursor influyentísimo de la literatura contemporánea y objeto de varios homenajes en este sitio (incluyendo, hace diez años, este acopio de textos para su bicentenario).

La narración no se parece a las que acostumbramos asociar al escritor: tiene forma de diálogo y sus únicos personajes son dos espíritus, o ángeles, que hablan sobre ciencia (filosofía, dice Poe, al modo de su propio tiempo) mientras flotan por el cosmos. Pero la pasión, el arrebato, el dolor aparecen de manera inesperada en las lecciones que el ángel más «joven», Oinos, recibe del otro, Agathos, y el resultado es sorprendente. En la literatura occidental, el Más Allá es en muchas ocasiones una fantasía optimista: la vida tras la muerte, la redención tras el sufrimiento en el mundo. Pero ningún pensamiento muere tampoco, dice Poe, y en el universo que él inventa todos ellos, incluyendo los desdichados, se vuelven visibles y eternos.

«The Power of Words» se publicó por primera vez en la revista Democratic Review en junio de 1845. La traducción es mía, recién hecha y parte de un proyecto que, si todo sale bien, será publicado este mismo año.

EL PODER DE LAS PALABRAS

Edgar Allan Poe

Oinos. — Perdona, Agathos, la debilidad de un espíritu que estrena las alas de la inmortalidad.

Agathos. — No has dicho nada, mi Oinos, por lo que deba exigirse perdón. Ni siquiera aquí es el conocimiento una cosa de intuición. Si buscas sabiduría, pídela con libertad a los ángeles, y se te dará.

Oinos. — Imaginaba que, en esta existencia, conocería de inmediato todas las cosas, y sería feliz al conocerlo todo.

Agathos. — ¡Ah, pero la felicidad no está en el conocimiento, sino en la adquisición de conocimiento! Saber siempre más es nuestra bendición eterna; saberlo todo sería la maldición de un demonio.

Oinos. — Pero ¿acaso el Altísimo no lo sabe todo?

Agathos. — Esa, dado que Él es el Más Bendecido, debe ser todavía la única cosa desconocida hasta para Él.

Oinos. — Pero, si con cada hora crecemos en conocimiento, ¿al final no se sabrán todas las cosas?

Agathos. — ¡Contempla las distancias abismales! Intenta llevar tu mirada a través de las vistas incontables de las estrellas, mientras nos desplazamos despacio a través de ellas, así…, así…, así. ¿No ocurre que incluso la visión espiritual es detenida por las continuas paredes de oro del universo, las que están formadas por las miríadas de cuerpos resplandecientes cuyo solo número parece convertirlos en una unidad?

Oinos. — Claramente percibo que no es un sueño la infinitud de la materia.

Agathos. — No hay sueños en el Edén…, pero aquí se murmura que el único propósito de esta infinitud de la materia es permitir infinitas fuentes en las que el alma pueda calmar la sed de saber que es para siempre inextinguible en su interior, dado que saciarla por completo sería extinguir la propia alma. Pregúntame, pues, mi Oinos, libremente y sin miedo. ¡Ven! Dejaremos a la izquierda la clamorosa armonía de las Pléyades, y volaremos hacia fuera desde el trono, hacia las praderas estrelladas más allá de Orión, donde en vez de violetas, pensamientos y trinitarias encontraremos arriates de soles triples y tricolores.

Oinos. — Y ahora, Agathos, mientras avanzamos, ¡instrúyeme! Háblame con los tonos familiares de la Tierra. No entendí lo que acababas de insinuarme sobre los modos o métodos de lo que, durante la vida mortal, acostumbrábamos llamar Creación. ¿Quieres decir que el Creador no es Dios?

Agathos. — Quiero decir que la Deidad no crea.

Oinos. — ¡Explícate!

Agathos. — Sólo en el comienzo creó. Las innumerables criaturas que existen hoy en todo del universo, perpetuamente surgiendo a la existencia, sólo pueden considerarse un resultado mediato o indirecto, no inmediato ni directo, del poder creativo divino.

Oinos. — Entre los hombres, mi Agathos, esa idea sería considerada enormemente herética.

Agathos. — Entre los ángeles, mi Oinos, se le ve como simplemente cierta.

Oinos. — Puedo comprenderte hasta aquí: que ciertas operaciones de lo que llamamos la Naturaleza, o las leyes naturales, darán bajo ciertas condiciones origen a lo que tiene toda la apariencia de creación. Poco antes de la caída final de la Tierra, hubo, me acuerdo bien, muchos experimentos muy exitosos de lo que algunos filósofos llamaron tontamente “creación de animálculos”.

Agathos. — Los casos de los que hablas fueron, en realidad, ejemplos de creación secundaria…, y de la única especie de creación que ha habido jamás desde que la primera palabra dio existencia a la primera ley.

Oinos. — Los cuerpos estelares que, desde el abismo de la no-existencia, brotan cada hora hacia los cielos, ¿no son esas estrellas, Agathos, obra inmediata de la mano del Rey?

Agathos. — Déjame tratar, mi Oinos, de llevarte paso a paso a este concepto. Sabes bien que, igual que ningún pensamiento puede morir, ningún acto tiene menos que infinitas consecuencias. Movíamos las manos, por ejemplo, cuando éramos habitantes de la Tierra, y al hacerlo hacíamos vibrar a la atmósfera que la circundaba. Esta vibración se extendía infinitamente hasta que daba impulso a cada partícula de aire terrestre, que a partir de entonces, y para siempre, era animado por aquel movimiento de la mano. Los matemáticos de nuestro mundo sabían bien este hecho. De hecho, llegaron a calcular con exactitud los efectos ejercidos en un fluido por impulsos especiales, de modo que fuera fácil determinar en qué tiempo preciso llegaría a rodear el mundo un impulso de determinada fuerza, afectando (para siempre) a cada átomo de la atmósfera circundante. Mediante retrogradación, no tenían dificultad en determinar, para un efecto y unas condiciones dadas, el valor de su impulso original. Ahora bien, los matemáticos que vieron que los resultados de cualquier impulso dado eran absolutamente interminables, y que una parte de esos resultados se podía rastrear con exactitud por medio del análisis algebraico –y que vieron también la facilidad de la retrogradación–, esos hombres, digo, vieron al mismo tiempo que esta especie de análisis tenía en sí misma la posibilidad de progreso indefinido: que no había límites concebibles a su avance y aplicabilidad, excepto dentro del intelecto de quien lo hacía progresar o lo aplicaba. Pero en este punto, nuestros matemáticos se detuvieron.

Oinos. — ¿Y por qué, Agathos, deberían haber continuado?

Agathos. — Porque más allá había algunas consideraciones de profundo interés. De lo que ellos sabían, se podía deducir que para un ser de infinito entendimiento –uno para el cual la perfección del análisis algebraico se mostrara plena–, no habría dificultad en rastrear cada impulso dado al aire, y al éter a través del aire, hasta sus más remotas consecuencias en la más infinitamente remota época del tiempo. De hecho, se puede demostrar que cada impulso dado al aire influye, finalmente, en cada cosa individual que existe en el universo…, y el ser de infinito entendimiento que hemos imaginado podría rastrear las ondulaciones remotas de ese impulso: rastrearlas hacia arriba y hacia delante en sus influencias sobre todas las partículas de toda la materia, para siempre, en sus modificaciones de viejas formas –o, dicho de otro modo, en la creación de nuevas formas–, hasta llegar a ellas reflejadas, ya sin más efecto, en el trono de Dios. Y este ser no sólo podría hacer esto, sino que en todo tiempo, si se le diera un cierto resultado –si se le propusiera inspeccionar uno de estos cometas innumerables, por ejemplo–, no tendría dificultad en determinar, por retrogradación analítica, a qué impulso original se debió. Este poder de retrogradación, con absoluta plenitud y perfección; esta facultad de relacionar en todas las épocas todos los efectos a todas las causas, es por supuesto prerrogativa única de la Divinidad. Pero en cualquier otro grado, por debajo de la perfección absoluta, ese poder lo tienen las huestes completas de las Inteligencias Angélicas.

Oinos. — Pero sólo hablas de impulsos en el aire.

Agathos. — Al hablar del aire, me refería solamente a la Tierra. Pero la proposición general es aplicable a impulsos sobre el éter, que como penetra, y es lo único que penetra, todo el espacio, es por lo tanto el gran medio de la creación.

Oinos. — ¿Entonces todo movimiento, de cualquier naturaleza, crea?

Agathos. — Así debe ser. Pero una filosofía verdadera ha enseñado por largo tiempo que la fuente de todo movimiento es el pensamiento, y la fuente de todo pensamiento es…

Oinos. — Dios.

Agathos. — Te he hablado, Oinos, como a una criatura de la bella Tierra que pereció hace poco, acerca de impulsos sobre la atmósfera terrestre.

Oinos. — Así fue.

Agathos. — Y mientras hablaba, ¿no te pasó por la mente algún pensamiento sobre el poder físico de las palabras? ¿No es cada palabra un impulso dado al aire?

Oinos. — Pero, Agathos, ¿por qué lloras? ¿Y por qué…, oh, por qué tus alas se cierran mientras flotamos sobre esta hermosa estrella, la más verde y a la vez la más terrible de las que hemos encontrado en nuestro vuelo? Sus brillantes flores parecen un sueño de hadas…, pero sus fieros volcanes parecen las pasiones de un corazón violento.

Agathos. — ¡Lo son! ¡Lo son! Esta estrella salvaje… Ya son tres siglos desde que, con las manos unidas y los ojos llorosos, a los pies de mi amor…, yo la dije: la hice nacer con unas cuantas frases apasionadas. Sus brillantes flores son mis más queridos sueños sin realizar, y sus rugientes volcanes son las pasiones del corazón más turbulento y más impío.

(traducción de Alberto Chimal)

13 comentarios. Dejar nuevo

Grandioso, Alberto. Gracias por la traducción y por compartir.

Espero con ansias la publicación que, al parecer, ya se está cocinando.

¡Muchas gracias, Ricardo! Llegará pronto. 🙂

Me encantó. Nunca lo había leído. Gracias.

Gracias a ti. 🙂

[…] ellos pienso en la traducción. (Tal vez algo de esta nota aparezca en el prólogo de aquel libro. Este es uno de los […]

Muy bello relato que muestra otra faceta de escritor de Poe. Gracias por compartirlo Maestro. ¡Deseo poder leer también su trabajo al respecto!

Maravilloso cuento. Justo ahora que medito sobre este tema del poder creativo de las palabras y llegué aquí sin buscarlo.

bello.

🙂

La palabra, por pequeña e insignificante a escala cósmica, descubre algo de la creación. Viniendo del maestro universal del cuento, una delicia. Gracias por la traducción.

¡Gracias a ti!

Gracias por compartir tu material, muy interesante

Gracias a ti.